Gemeindeportrait

Möhlin - Zwischen Sonnenberg und Rhein

Möhlin ist eine lebendige und attraktive Zentrumsgemeinde , in welcher sich der nötige Raum für Leben, Natur und Arbeit in einem ausgewogenen Verhältnis anbietet. Die Gemeinde zeigt seine Vorzüge und Reize nicht gleich auf den ersten Blick, wer sich aber Zeit nimmt, wird schnell eine Fülle von Besonderheiten entdecken - die zum Bleiben und Leben in unserem Dorf einladen.

Nachfolgend ein paar spannende Einblicke über Möhlin. Weitere interessante Gegebenheiten über unsere Region bietet die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde.

BATA-Park

Industrie-Denkmal von nationaler Bedeutung

Lange Zeit war der Bata-Park Zeitzeuge vergangener Jahrzehnte der erfolgreichen Schuhfabrik von Tomas Bata. Die Grundidee wurde nun jüngst wieder aufgegriffen und aus der ehemaligen Schuhfabrik sowie des umliegenden Geländes eine Wohnumgebung geschaffen, gekoppelt an ihre geschichtsträchtigen Vergangenheit.

Es sollte ein glanzvolles Ereignis werden. Doch der 12. Juli 1932 endete in einer Tragödie: Auf dem Weg in die Schweiz, wo Tomas Bata in Möhlin der Eröffnung der ersten Fabrikhalle im Bata-Park beiwohnen wollte, kommt der tschechische Industrielle ums Leben. Sein Flugzeug stürzte kurz nach dem Start in seiner Geburtsstadt Zlin ab. Er war einer der ersten Firmenbesitzer überhaupt, die ein Privatflugzeug besitzte. Das Unterfangen, in Möhlin Schuhe herzustellen, wird dennoch weitergeführt. Einen Monat nach dem Tod von Tomas Bata wurden wie geplant die ersten Schuhe hergestellt. Zwei Monate später, im Oktober 1932, sind in der Fricktaler Gemeinde Möhlin bereits 160 Menschen beschäftigt, welche Tag für Tag 1200 Paar Schuhe anfertigen.

Zwar war der Schuhhersteller bereits seit Ende 1926 in der Schweiz aktiv, doch Tomas Bata wollte seine eigene Fabrik. Und zwar im Fricktal – nahe Basel, wo er neben Zürich und Bern bereits ein Geschäft. An Möhlin überzeugt ihn vor allem die äusserst verkehrsgünstige Lage: Strassen- und Eisenbahnanschluss sind vorhanden, der Zugang zu künftig eventuell notwendigen Schiffs- und Flugverbindungen wären ebenfalls möglich. Ein weiterer Grund für eine weitere schweizerische Produktionsstätte waren die 1931 in Kraft getretene, starke Erhöhung der Einfuhrzölle sowie die Kontingentierung der Importe. Mit dem Bau einer eigenen Fabarik in Möhlin, wollte Tomas Bata die Zollschranken umgehen. Zum lockte der vielversprechende Absatzmarkt.

Zwar war der Schuhhersteller bereits seit Ende 1926 in der Schweiz aktiv, doch Tomas Bata wollte seine eigene Fabrik. Und zwar im Fricktal – nahe Basel, wo er neben Zürich und Bern bereits ein Geschäft. An Möhlin überzeugt ihn vor allem die äusserst verkehrsgünstige Lage: Strassen- und Eisenbahnanschluss sind vorhanden, der Zugang zu künftig eventuell notwendigen Schiffs- und Flugverbindungen wären ebenfalls möglich. Ein weiterer Grund für eine weitere schweizerische Produktionsstätte waren die 1931 in Kraft getretene, starke Erhöhung der Einfuhrzölle sowie die Kontingentierung der Importe. Mit dem Bau einer eigenen Fabarik in Möhlin, wollte Tomas Bata die Zollschranken umgehen. Zum lockte der vielversprechende Absatzmarkt.

Wie schon zuvor in anderen Ländern wollte der tschechische Schuhkönig auch im Fricktal eine ganz besondere Produktionsstätte erschaffen: Es soll nicht nur ein effizientes Fabrikgebäude entstehen, sondern eine ganze Kolonie mit Wohnhäusern und Erholungseinrichtungen für die Angestellten mitwachsen. Ein Musterbeispiel moderner Firmenarchitektur.

Für Möhlin war das Projekt ein Geschenk des Himmels, verzeichnete das Bauerndorf doch Anfang der 30er-Jahre als Folge der Weltwirtschaftskrise über 100 Arbeitslose bei nur gerade 2800 Einwohnern. Verständlich also, dass man dem Industriellen Tür und Tor öffnete. So hat man Tomas Bata den Kauf von 24 Hektaren Land für nur gerade einen Franken pro Quadratmeter ermöglicht.

Kaum war der Landkauf im September 1931 perfekt, startete Batas Baubüro in Zlin die Planung der Möhliner-Bata-Kolonie n. Am 10. Mai 1932 erfolgte der Spatenstich für die erste Fabrikhallenetappe. Dank der einfachen Bauweise war das Gebäude bereits nach zwei Monaten fertiggestellt, zwei Tage vor Tomas Batas Tod. Natürlich war der tragische Tod des Patrons ein Schock für alle Beteiligten. Doch dank Mitstreiter*innen konnte seine weitergeführt werden: Die Bata-Kolonie wurde ganz nach Batas ursprünglichem Plan ausgebaut. Und zwar solange, bis sie schliesslich in den 50er-Jahren fertiggestellt war und sechs Fabrikhallen, ein Direktorenhaus, ein Lager- und Administrationsgebäude, rund 20 Vier-/Zweifamilienhäuser, zwei Ledigenheime sowie diverse Garagengebäude umfasste. Tomas Batas Vorstellungen von der Lebensdauer eines Hauses erstreckten sich nicht über mehr als eine Menschengeneration, erstaunlicherweise stehen die Wohnhäuser im Bata-Park nach einer sanften Renovation noch heute. Sie sind nach wie vor das Zuhause zahlreicher Familien - und der Geist des Bata-Parks - so wie Tomas Bata es sich vorgestellt hatte - nicht verloren. Und als Highlight gilt zu erwähnen, dass die dreigeschossigen Produktionsgebäuden wie auch das Wohlfahrtshaus unter Denkmalschutz stehen. Das Wohn-Bijou bleibt somit erhalten, ein Industriedenkmal von nationaler Bedeutung. Noch heute reisen ganze Klassen von Architektur-Student*innen an, um die Anlage zu bewundern.

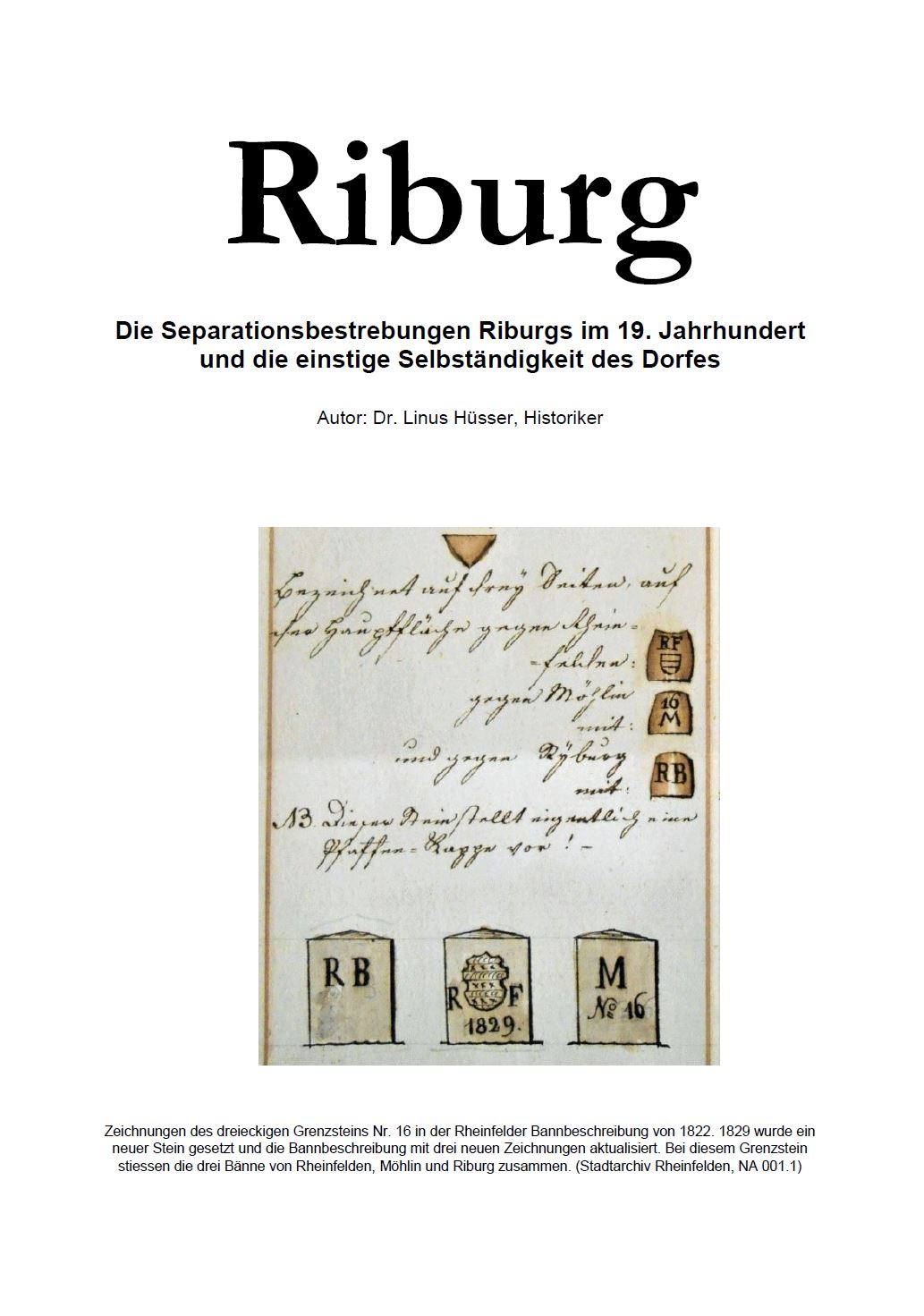

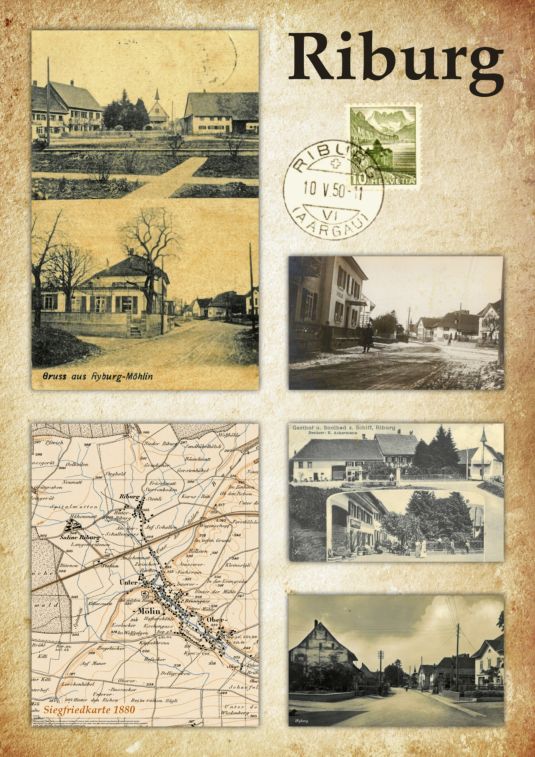

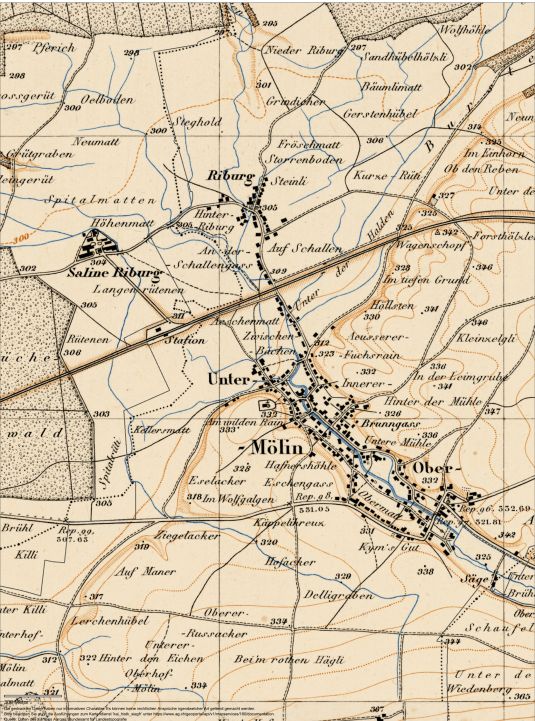

Riburg - Separationsbestrebungen im 19. Jahrhundert

Sonnenberg

Auf dem höchsten Punkt der Gemeinde Möhlin (632 m ü. M.) steht der das ganze Jahr über frei begehbare Sonnenbergturm. Wer auf die in 22 Meter Höhe gelegenen, überdachte Aussichtsplattform gelangen will, muss 99 hölzerne Treppenstufen und 13 Podeste überwinden. Die Anstrengung lohnt sich, denn bei günstigem Wetter werden die Gipfelstürmer mit einer tollen Rundsicht belohnt.

Sonntags-Treffpunkt für Jung und Alt

Die gute Erschliessung mit Wanderwegen lockt viele Besucherinnen und Besucher an. Zusätzlich führt die Route des Fricktaler Höhenweges am Standort vorbei. Die Naturfreunde Möhlin betreuen mit viel Hingabe die Umgebung mit Spiel- und Grillplätzen und bieten auch Familien einen angenehmen Aufenthalt an. Eine bescheidene Bewirtung inkl. Kiosk ergänzt das Angebot der Naturfreunde Möhlin. Ist die Schweizerfahne aufgezogen, ist die Bewirtung jeweils am Sonntag garantiert. Der Auf- und Abstieg von Möhlin zum Sonnenberg führt durch ein von nationaler Bedeutung Eichenwaldreservates, welches ein grosses Biotop für den Mittelspecht enthält. Die Gemeinde Möhlin hat sich das Slogan ‚Zwischen Sonnenberg und Rhein‘ als attraktive Wohngemeinde ausgewählt.

Geschichte um die Entstehung des Turms

In einer Einsendung zur Eröffnung des Sonnenbergturms (Volksstimme aus dem Fricktal vom 20. Mai 1913) hiess es: «Der jetzige Sonnenbergturm, verdankt seine Entstehung der Initiative eines basellandschaftlichen Lehrers. Vom freundlich am Fusse des Sonnenberges gelegenen Maisprach aus besuchte derselbe im Sommer regelmässig einmal pro Woche den Berg und die nächste Umgebung. Bei einer Meereshöhe von 632 Metern ragt der Berg frei in die Rheinebene hinaus und erhebt sich mehr als 300 Meter über dieselbe und die nächste Umgebung, so dass ein vollständiger Rundblick von der Rheinebene, vom Schwarzwald, den Vogesen bis zu den Alpen ermöglicht ist. Voll Begeisterung für den schönen Punkt der Heimat, fasst der Lehrer den Entschluss, den Berg durch Verbesserung und Erstellung von Fusswegen zugänglicher zu machen und die Aussicht über den Waldbestand durch einen Turm zu erschliessen. Früher schon war auf Anregung von Dr. Wieland in Rheinfelden ein Holzturm errichtet worden, der aber bald gänzlich zerfiel, da er nicht unterhalten wurde.» Der Lehrer wurde ermuntert, seine Idee zu realisieren. Zuerst stand eine Eisenkonstruktion von 15 Metern Höhe zur Diskussion. Durch Konzerte sammelten die Initianten 50 Franken. «In seiner freien Zeit begab sich der Lehrer mit dem erwähnten Turmprojekt zunächst zu den finanzkräftigen Leuten der Umgebung, die ihm als solche bekannt waren oder von befreundeter Seite bezeichnet wurden und sammelte ‚Bausteine‘. Für jede der 5 umliegenden Gemeinden: Maisprach, Magden, Rheinfelden, Möhlin und Zeiningen wurde eine besondere Liste geführt deren Ergebnisse jeweilen in der ‚Volksstimme‘ mit den Initialen der Spender publiziert wurden. Beim Wegzug des Lehrers von Maisprach im Jahre 1898 waren 1400 Bausteine beisammen. Wenn die Verwirklichung des Projektes auch 15 Jahre erforderte, so darf man doch das Sprichwort in Anwendung bringen: Was lange währt, wird endlich gut.»

Möhlin - Jet

In Möhlin weht ein ganz besonderer Wind

Der Möhlin-Jet, ein besonderes Wetter-Phänomen

Der Möhlin-Jet ist ein Südost- bis Ostwind, der vom Mittelland her über die östlichen Juraausläufer hinweg nach Möhlin und ins Hochrheintal hinunter bläst. Er entsteht typischerweise bei winterlichen Hochdrucklagen, wenn sich südlich des Juras ein Kaltluftsee mit Nebel aufbaut. Wird diese kalte Nebel- respektive Hochnebelschicht hoch genug, schwappt sie von ihrem oberen Rand über die tiefst gelegenen Juraausläufer nordwärts über und ergiesst sich zum Rhein hinunter. Dort trocknen sie rasch aus, überqueren bei Möhlin im Talgrund (als einen breiten und 100 bis 300 Meter hohen, trockenen Luftstrom mit 30 bis 50 Stundenkilometern) den Rhein und strömt Richtung Oberrheinische Tiefebene. Auf dieser Reise vom Jura in den Talgrund des Hochrheins erwärmt sich die Nebelluft leicht und vermischt sich mit trockener Umgebungsluft. Dies führt dazu, dass sich der Nebel rasch ausdünnt und sich meist östlich der Möhlin-Ebene auflöst. Die Gegend um Möhlin bildet somit oft eine markante Wetterscheide: Richtung Dinkelberg (insbesondere aber rheinaufwärts und zum Bözberg hin) herrscht kühles und nebliges oder bewölktes Wetter, während Möhlin selbst und vor allem die Gebiete rheinabwärts bis nach Basel Mulhouse von viel Sonne und höheren Temperaturen verwöhnt werden.

Der Möhlin Jet ist zwar ein schweizweit einmaliges Phänomen, doch theoretisch ist Ähnliches überall dort möglich, wo sich vergleichbare meteorologische und topographische Bedingungen wie im Fricktal finden. So ist die Bora in der nördlichen Adria ein typisches Beispiel für das Ausbrechen und Herunterstürzen von überschwappender Kaltluft hinter einem Gebirgsrücken.

Handballhochburg

TV Möhlin-Spitzenhandball und Breitensport!

Der TV Möhlin ist in der Handballszene schweizweit bekannt und verfügt über eine Geschichte, eine Identität, welche sehr stark in der Region verankert ist und von den unterschiedlichsten Gruppierungen geprägt wurde und wird! Da sind die grossen und kleinen Sportler, die aktiven Handballer, die ehemaligen Aktiven, charismatische Trainer, Vereinsfunktionäre, Helfer, treue Fans, aber auch Eltern, Freunde, Sponsoren, Gönner etc. Die Palette ist lang und vielfältig. Und all diese Menschen verbindet schlussendlich die Liebe zum Handballsport und damit zu ihrem Dorfverein.

Der Verein wurde 1893 gegründet und engagierte sich in den ersten Jahren vor allem im Sektionsturnen. Anfang der siebziger Jahre haben die Mitglieder beschlossen, ganz auf die Karte Handball zu setzen. Der Mut hat sich gelohnt, 2017 zählte der TV Möhlin beachtliche 517 Mitglieder. Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen. Es wird vermehrt Wert auf eine fundierte Nachwuchsausbildung gelegt. Während die Jüngsten im Alter von fünf, sechs Jahren spielerisch an die komplexe Handballtechnik herangeführt werden, zeugen die stattlichen Juniorinnen- und Juniorenabteilungen (regional, inter und Elite) von einer engagierten und motivierten Trainerarbeit. Aus diesem Ausbildungsgefäss schaffen es doch immer wieder talentierte und fokussierte Spieler in die höhere nationale Liga. Die erste Mannschaft des TV Möhlin spielt aktuell in der NLB und besticht mit einer überdurchschnittlichen Zuschauerzahl an den Heimspielen im Steinli. Einige Heimspiele bleiben unvergessen, geniessen Kultstatus und werden auch in Zukunft immer wieder für sportliche Überraschungen gegen Top-Mannschaften im Cup oder in der Meisterschaft sorgen. Die neue Steinlihalle, welche seit 2015 in Betrieb ist, bietet zudem mehr Platz für Trainings und Events und bedeutet ein nicht zu unterschätzender Mehrwert. Auch die Breite mit den Damen (3.Liga) und den Herren-Ligen (2.Liga und DRÜ) profitieren von der verbesserten modernen Infrastruktur.

Auf der Vereinswebseite erhalten sie einen umfassenden Einblick ins spannende Vereinsgeschehen und insbesondere einen Überblick über die aktuellen Teams in der laufenden Saison! Es freut uns, wenn sie mit uns die Begeisterung am Handballsport teilen oder uns gar als Macher unterstützen werden.

Matthias Kyburz- OL-Weltmeister aus Möhlin und Olympionike

Matthias Kyburz dominiert nicht nur die OL-Szene in der Schweiz, sondern auch auf internationalem Parkett.

Der 1990 geborene Orientierungsläufer wuchs in Möhlin auf und erlernte das Laufen mit Kompass und Karte im heimischen «Forst» des Dorfes. Schon als Primarschüler trat er und sein zwei Jahre älterer Bruder dem OLK Fricktal bei und beide schafften mühelos ins Nachwuchskader des Aargauischen OL-Verbandes. Bald wurde man auch auf nationaler Ebene auf die schnellen Lauftalente aus dem Fricktal aufmerksam und so wurden Matthias und Andreas Kyburz auch für das National-Kader selektioniert.

Matthias Kyburz gewann nicht nur an der Jugend-EM Gold, sondern lief auch als Junioren-Läufer stets vorne mit. Angekommen im Elitekader von Swiss Orienteering, startete er nahtlos mit vielen ausserordentlichen Erfolgen durch. Mittlerweile umfasst sein Palmarès zusätzlich vier Weltmeistertitel, drei Europameistertitel und vier Gesamtweltcupsiege. (Zuletzt in Grindelwald im 2017). 2024 startete er sogar als Olympionike und erreichte als sensationelles Debüt Rang 30 im Olympia-Marathon in Paris.

Der sympathische Ausdauerathlet berichtet regelmässig auf seiner Homepage über die Wettkämpfe im In- und Ausland. Er ist Mitglied im lokalen OL Verein OLK Fricktal, im norwegischen Sportklub Tyrving IL und im Leichtathletik-Club LC Basel. Wer Matthias Kyburz und seinen Bruder Andreas (ebenfalls Mitglied im A-Kader) in ihren sportlichen Zielen unterstützen möchte, kann über den Fanclub Kontakt aufnehmen.

Alle News und sportlichen Erfolge kann man auf der persönlichen Webseite des Athleten nachlesen:

www.matthiaskyburz.ch

www.swiss-orienteering.ch

Salz des Lebens

Mit der Saline Riburg findet sich bei Möhlin ein Unternehmen mit reicher Tradition. Genau genommen liegt sie zwar auf Rheinfelder Boden, benannt wurde sie aber nach einem Ortsteil von Möhlin und gehört daher irgendwie trotzdem zum Dorf zischen Sonnenberg und Rhein. Die Saline Riburg ist Teil der Schweizer Rheinsalinen – eine Firma, deren Geschichte in die Zeit der Industrialisierung zurückreicht, nämlich ins Jahr 1837.

Seit rund 170 Jahren also gewinnt das Unternehmen Salz. Ein lebenswichtiger und vielseitig genutzter Rohstoff. Salz stellte denn auch eine der zentralen Ressourcen der Chemiefirmen in und um Basel dar. Ausserdem ermöglichte es erst die Badekultur in Rheinfelden sowie anderer Schweizer Solebädern.

Gab es anfangs vier privat geführte Salinen, die in Konkurrenz zueinander standen, verschmolzen diese anno 1909 zum einem Betrieb. Heute befinden sich die Schweizer Rheinsalinen im Besitz der Kantone (ausser dem Kanton Waadt, welcher in der Saline Bex selbst Salz abbaut), des Fürstentums Liechtenstein und der Südsalz GmbH München.

In den Salinen Schweizerhalle und Riburg gewinnt das Unternehmen jährlich nicht weniger als 400 000 bis 500 000 Tonnen Salz. Hierzu bohrt man die bis zu 400 Meter unter der Erdoberfläche gelegene Salzschicht des Ur-Meers an, löst sie mit Hilfe von Wasser auf und dampft anschliessend die Salzlösung (Sole) in der Saline wieder ein. Durch diesen Prozess entstehen reines Salz und als Nebenprodukte Wasser, Gips und Kalk. Übrigens: Das Salz aus dem Ur-Meer ist tatsächlich uralt – die ältesten bekannten Steinsalze sind vor mehr als 600 Millionen Jahren entstanden.

(Bild: Saldome und Saldome2 / Lagerhallen für Streusalz)

Das Unternehmen mit seinen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht einen Jahresumsatz von 60 bis 70 Millionen Franken. Zustande kommt dieser durch den Verkauf von Speisesalz – das bekannte «JuraSel» –, das einen Anteil von 9 Prozent (in Tonnen) ausmacht. Daneben produzieren die Schweizer Rheinsalinen Landwirtschaftssalz («Swissbloc», 5 Prozent), Industrie- und Gewerbesalze (20 bis 25 Prozent), Wasserenthärter-Regeneriersalze («Reosal», 8 Prozent), Auftausalze (20 bis 45 Prozent), Sole und Badesalz («Actisal», 3 Prozent) sowie Fremdprodukte (6 Prozent).

Die Saline Riburg ist also von nationaler Bedeutung. Schliesslich stellt sie ja auch lebenswichtige Produkte her, denn bekanntlich braucht der Mensch ein gewisses Quantum Salz, um gesund zu bleiben. Was Wunder also, dass das weisse Gold und seine Förderstätte auch für Möhlin von besonderer Bedeutung sind. Und dies gleich in zweifacher Hinsicht: Mit dem im August 2005 in Betrieb genommenen Saldome verfügt man über ein einmaliges modernes Industriebauwerk. Mit einer Höhe von 31 Metern und einem Durchmesser von 93 Metern ist der Saldome der grösste Kuppelbau der Schweiz. Gelagert werden in diesem Gebäude nicht weniger als 80 000 Tonnen Salz. Dank der Inbetriebnahme des Saldomes konnten die Schweizer Rheinsalinen ihre Lagerkapazität auf ungefähr 150 000 Tonnen verdoppeln – was ungefähr dem anderthalbfachen Jahresbedarf entspricht. Gleich neben dem supermodernen Bauwerk steht sozusagen die Geschichte. Dort befinden sich nämlich historische Bohrtürme.

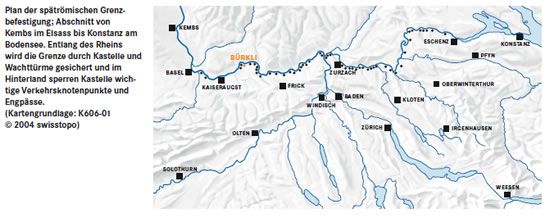

Spuren der Römerzeit

Die Wehranlage <<Bürkli>> in Möhlin-Riburg

Das «Bürkli» bei Möhlin-Riburg nimmt eine steilwandige Schotterterrasse zwischen Rhein und Möhlinerbach ein. Sie wurde vermutlich bereits zur Römerzeit und erneut im Frühmittelalter zu einer Wehranlage ausgebaut

Die Südseite der Anlage wurde durch einen tief eingeschnittenen Halsgraben (3) und durch einen mächtigen Erdwall (4) mit gemauertem Torgebäude geschützt. Das Torgebäude (5), zu dem eine steile Rampe (2) führte, bestand aus der Tordurchfahrt und zwei seitlichen Räumen. Ihre Fundamente wurden 1941 ausgegraben und konserviert. Im Vorgelände ( A ) südlich des Halsgrabens bestand ein kompliziertes System aus zusätzlichen Wallanlagen und Gräben (1). Sie erschwerten einem berittenen Angreifer die Durchquerung des Vorgeländes.

Innenüberbauung

Das Innenareal des Bürkli ist durch Gräben und Erdwälle in zwei Abschnitte unterteilt. Im Südabschnitt ( B ) stand ein grosses Gebäude (6) unbekannter Funktion. Ob in diesem Areal noch weitere Gebäude bestanden haben, muss beim heutigen Stand der Forschung offen bleiben. Der durch zwei Gräben (7) und Wälle (8) gesicherte Nordabschnitt ( C ) der Wehranlage war ursprünglich doppelt so gross wie heute. Seine Westhälfte ist der Erosion durch den Rhein zum Opfer gefallen. Im Zentrum der Kernburg stand ein Turm (9), der vor langer Zeit durch Unterspülung in den Rhein abgestürzt ist. Dieser Turm könnte zur spätrömischen Grenzbefestigung gehört haben und diente vermutlich im Mittelalter einer Adelsfamilie als Wohnsitz.

Zeitstellung und Funktion

Ausgehend von den aufwendigen Befestigungsanlagen aus gestaffelt angelegten Erdwällen und Gräben, die für Wehranlagen des Frühmittelalters und besonders des 10. Jahrhunderts typisch sind, dürfte das Bürkli in die Zeit der Ungareneinfälle von 917 und 925 zu datieren sein. Damals suchte die bedrohte Bevölkerung vor den kriegerischen Reiterhorden in Fluchtburgen Schutz. Die Zweiteilung der Anlage in Kern- und Vorburg weist zudem auf einen frühen Adelssitz hin. Als Bewohner der Kernburg kommt für das 10. Jahrhundert am ehesten eine Grafenfamilie in Betracht.

Der Glücksschmied

Der das Glück nach Möhlin bringt

Eine Tradition des Glücks: Hufschmied Hans Mahrer fertigte Jahrzehnte lang auf der "Schmittebrugg" ein Hufeisen, welches er an Silvester in den letzten Minuten des alten und in den ersten Minuten des neuen Jahres schmiedete - auf das dieses Hufeisen den Menschen und der Gemeinde Möhlin Glück bringe.

Eigentlich war Hans Mahrer ein ganz gewöhnlicher Hufschmied. Jahrzehnte lang hat er seinen Beruf mit grosser Leidenschaft ausgeübt. Doch Hans war nicht nur Schmied und Jäger, er war auch ein guter Geschichtenerzähler. Über 50 000 Pferde soll er beschlagen haben: «Dabei muss man aufpassen, dass die Hufnägel lediglich ins Horn dringen und nicht ins Fleisch der Tiere, denn das schmerzunempfindliche Horn und das äusserst sensible Fleisch liegen sehr nahe bei einander», erklärte er bestimmt. Und wenn man die mehreren Nägeln pro Hufeisen und noch mehr Schläge pro Nagel aufrechnet, kamen unzählige Hiebe zusammen. Er hatte sich aber auch dem Kunsthandwerk verschrieben: Der Wasserspeier in Gestalt von Fabeltieren an der Dachrinne des ehemaligen Restaurants «Schiff» in Wallbach oder auch die kunstvoll geschmiedeten Geländer in Möhlin, den umliegenden Gemeinden und sogar in Herrliberg bei Zürich zeugen von seinem Können. «Damals hatten die Bauern kein Geld für Pferde, also wurden Ochsen und Kühe vor die Wagen gespannt.» so der Schmied und daher hatte sich die Familie Mahrer auf Kuheisen spezialisiert. Und für die entsprechenden Zugwagen brauchte es auch Eisenreifen, diese fertigte sein Grossvater, sein Vater und er kurzerhand mit. Sogar Werkzeuge für Bauern oder Maurerkellen stellten sie her, es ja noch keine Baufachmärkte.

Hans Mahrer vor einem seiner selber gestalteten Kunstwerke vor seinem Haus.

Über 69 Jahre dem Silvesterbrauch auf der Schmittebrugg treu geblieben

Es ist das Jahr 1956. Zusammen mit drei Kollegen "brötleten" sie am Silvesterabend in der Schmitte vier ganze Poulets: Für jeden eines. Damals war das etwas ganz Besonderes, ja gar eine Sensation. Denn Poulets konnten sich zu dieser Zeit nur die Reichen leisten. Dabei wurde natürlich nicht nur fürstlich gegessen, sondern auch königlich getrunken. Und entstand kurz vor Mitternacht die Idee, den kleinen Amboss ins Freie zu tragen, ein Stück Eisen zu nehmen und darauf herum zu klopfen. Durch das Hämmern wurden Menschen angelockt, die interessiert zuschauten und schliesslich sagten: "Das müsst ihr von nun an jedes Jahr machen." Gesagt, getan. Von da an schmiedete Hans Mahrer mit einem Hufeisen das alte Jahr aus und das Neue ein. Dem Schauspiel wohnten jeweils viele Menschen bei, die dem Schauspiel, welches jeweils um etwa 23.53 Uhr startete und ungefähr drei Minuten nach Mitternacht endete. Interessant: Damit ein Hufeisen geschmiedet werden kann, muss es zweimal erwärmt und behämmert werden. So erwärmte Hans das Eisen das erste Mal sieben Minuten vor Mitternacht und mit dem zweiten Arbeitsgang begann er zwei Minuten, bevor es zwölf Uhr schlug und im neuen Jahr fertig stellte. Dabei hielt der schnauzbärtige Schmied spontan eine Neujahrsansprache, in der er sagte, wem das Eisen ganz besonders viel Glück bringen soll. Er bestimmte wer das Hufeisen bekam. Für die Empfänger*innen jeweils eine ganz besondere Ehre. Immer wieder wurde er auch von seinem Sohn Adrian unterstützt, ebenfalls gelernter Hufschmied.

Zum Glück sind aber auch Schmunzelgeschichten rund um Möhlins ganz speziellem Silvesterbrauch überliefert. So erzählt man sich, dass der frühere Gemeindeammann Franz Metzger während seiner Amtszeit einmal derart schwungvoll am Ort des Geschehens vorfuhr, dass er den Amboss rammte auf welchem das Glückeisen geschmiedet werden sollte. Diesem rasanten Auftritt hielt der schwere Amboss nicht stand, worauf dieser auf ein parkiertes Auto kippte und dort einen Blechschaden verursachte. Hans Mahrers damaliger Tenor: «Gemeinsam konnten wir den Amboss jedoch wieder entfernen und das neue Jahr doch noch einschmieden.» Ebenfalls mit einem Lächeln im Gesicht erzählte er, wie er Kindern ein Hufeisen gab und sagte, sie sollten es immer in der Schultasche mit sich tragen und unter den Tisch legen, wenn sie eine Prüfung hätten. Ob man es glaubt oder nicht: Plötzlich hatten die Kinder viel bessere Noten. Zauberei oder Magie? Man weiss es nicht. Vielleicht war es die Extraportion Selbstvertrauen, welche Hans mit dem Glückbringer den Schüler*innen mit auf den Weg gab.

Hans Mahrer, der Glücksschmied von Möhlin

Gold spielte auch eine wichtige Rolle bei Hans Mahrers zweitem aussergewöhnlichen Ämtchen. Er «verheiratete» nämlich frischgebackene Eheleute auf seine eigene Weise. Er nahm ein von ihm vorfabriziertes und vergoldetes Hufeisen auf die Feier mit und bat dann Braut und Bräutigam, ihm beim Schmieden zu helfen. Anschliessend verewigte der Profi das Hochzeitsdatum ins Hufeisen und wies das Paar an, es über dem Bett oder an einem anderen würdigen Ort aufzuhängen. Mit der offenen Seite nach oben, notabene! Damit das Glück hineinfallen kann. Hans Mahrer pflegte stets voller Stolz zu sagen: «Noch keine einzige Ehe, die ich geschmiedet habe, ist in die Brüche gegangen.» Angesichts dieser herausragenden Bilanz würde man allen Hochzeitern ein goldenes Hufeisen wünschen.

Doch woher kommt eigentlich der Glaube, dass ein Hufeisen Glück bringt?

"Das sei nicht klar" teilte der Fachmann Mahrer mit. Es gäbe allerdings eine Erklärung, die glaubwürdig erscheine. Und die lautet: Früher, als nur Könige und Reiche Pferde besassen, wurden Gold- und Silbernägel zur Befestigung der Hufeisen verwendet. Verlor nun ein Tier ein Hufeisen, sandten die Edelleute Suchtrupps aus. Wer immer das edle Metall fand und es seinem Besitzer zurückbrachte, durfte als Finderlohn eines der wertvollen Nägel erwarten. Weil die Besitzer*innen so zum einen das wertvolle Gut zurück bekamen und die Finder zum anderen mit einem Finderlohn beschenkt wurden, brachte das "verlorene" Hufeisen doppelt Glück.

Gärtnermeister Thommen Hansruedi

«Ich experimentiere gerne mit dem Wuchs»

Nach 17-jähriger Berufswanderschaft übernahm Hansruedi Thommen vor fast 50 Jahren die vor 100 Jahren gegründete Gärtnerei seiner Eltern. Der 84-jährige Gärtner leistet nach wie vor ein volles Pensum und leitet den Betrieb. Das wichtigste Anliegen ist ihm eine qualitativ hochstehende Produktion. Mit dieser Einstellung hat er sich an Blumenschauen über 1000 Medaillen geholt.

Disziplin, Eigenwille und ein feines Gespür für Farbe, Form und Komposition – diese Eigenschaften haben Hansruedi Thommen durch sein Leben begleitet. Die Gärtnerei Thommen, die heuer ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, ist zu einem guten Teil sein Werk. Genau genommen übernahm er die Gärtnerei und das dazugehörige Einfamilienhaus am Weihnachtsabend 1970. Die Geschichte zuvor in wenigen Sätzen: Gegründet wurde die Gärtnerei Thommen 1921 in der Stadt Basel an der Lehenmattstrasse, an der 16 weitere Gärtnereien Gemüsesetzlinge zogen, Zierpflanzen kultivierten, Gartenbauleistungen anboten und Gräber auf Friedhöfen anpflanzten. 1943 erwarb der Sohn die Gärtnerei und siedelte 1949 nach Muttenz. 1961 kam es aufgrund einer neuen Bauzonenordnung zum definitiven Umzug nach Möhlin ins aargauische Fricktal.

Am besagten Weihnachtsabend 1970 war Hansruedi Thommen nach 17 Wander- und Weiterbildungsjahren von Amerika in die Schweiz zurückgekehrt, mit einem reichen Schatz an Erfahrungen und Eindrücken, und zog ins geräumte Elternhaus ein. Zwei Jahre zuvor war sein Vater gestorben. In der Zeit dazwischen hatte er seine Mutter und Schwester vor die Wahl gestellt, dass er entweder das Gärtnereiunternehmen allein besitzt und führt oder dann in den USA bleibt und dort seinen Beruf weiter ausübt. Nach eingehender Diskussion erhielt er die Gärtnerei vertraglich zugesprochen. «Diese Situation war für meine Mutter brutal», räumt Thommen heute ein. «Erst vier Jahre später sagte sie mir in einem Gespräch: ‹Du hast hart, aber richtig gehandelt.›» Nach dieser Aussprache war das Eis gebrochen, das sich nach der abrupten Geschäftsübernahme zwischen Mutter und Sohn gebildet hatte, und Hansruedi Thommen wurde es wieder bewusst, dass er im Umgang mit anderen kein einfacher Mensch war.

Von der Gärtnerei in die weite Welt

Gärtner war seit jeher sein Wunschberuf. «Schon als ich sechs Jahre alt war, sagten mir die Leute, aus mir werde einst ein Gärtner. Für mich selbst gab es ebenfalls keinen anderen Beruf.» Dass ihr Sohn in der Gärtnerei mithalf und dereinst den Familienbetrieb übernehmen würde, war auch für die Eltern selbstverständlich. Beim Topfpflanzengärtner Karl Doblers Erben in Muttenz (BL) absolvierte er dann von 1951 bis 1954 die Lehre. Ein Jahr nach dem Abschluss sagte ihm sein ehemaliger Lehrmeister entschieden, er müsse hinaus in die Welt, um andere Erfahrungen als sein Vater zu sammeln. Bereits hatte er ihm eine Stelle in Neu-Isenburg (D) bei Karl Siemang arrangiert. «Das war für mich eine harte Aussage», sagt Thommen, «aber Unrecht hatte er grundsätzlich nicht. Mein Vater war niemals ausserhalb seiner Gärtnerei.» Nach fast zwei Jahren in Neu-Isenburg bei Frankfurt folgte ein weiteres in Berlin-Mariendorf bei August Noack.

Nach der Rekrutenschule bildete Thommen sich 1959/60 an der Gartenbauschule Oeschberg weiter. Die Eltern erwarteten danach von ihm, dass er im Familienbetrieb sesshaft werde. Sein Vater führte, wie es damals in Kleinbetrieben immer wieder vorkam, keine Buchhaltung und hatte sich verschuldet. «Am Oeschberg lernte ich, dass eine Rechnungsführung betriebswirtschaftlich notwendig ist», erklärt ihm sein Sohn. Verständigen konnten sie sich jedoch nicht, auch nicht über Regeln einer künftigen Geschäftsübergabe. «Einer von uns beiden muss also gehen», konfrontierte ihn der Junior. «Da ich der Jüngere bin, liegt dies an mir.»

Das Verlangen, Neues zu erfahren, führte ihn nach Tours (F) in die Gärtnerei Travillion und zum renommierten Orchideenzüchter Vacherot et Lecoufle nach Paris. Ab 1962 zog er weiter zu Orchideenbetrieben in Florida und Californien. In den USA genoss er mit seiner fundierten Schweizer Gärtnerausbildung

hohes Ansehen. Seine Chefs gaben ihm grosse Freiräume, die er zum Ausprobieren neuer Ideen nutzen konnte. Viele Wege standen ihm offen. Beispielsweise vermittelte ihm ein amerikanischer Agent einen sechswöchigen Aufenthalt bei den Indios im Quellgebiet des Amazonas, mit dem Auftrag, Orchideen für Kulturen in Amerika zu suchen und zu sammeln. Damals war ein solcher Handel noch legal und unterstand noch keinem Artenschutzübereinkommen. Vom Reisen und den damaligen Erlebnissen spricht Thommen heute gerne – mit einer Mischung von Wehmut und Sehnsucht, aber auch Stolz, dass er es getan hat.

Medaillensegen über Jahre

In der Schweiz zurück, gewinnt der Name Thommen an nationalen und internationalen Blumenschauen schnell an Bekanntheit. Bereits in den USA nahm er an solchen Meisterschaften teil und an der Grün 80, einer gross angelegten Garten- und Landschaftsausstellung in Münchenstein bei Basel, wurde er mit je zwei Gold- und Silber sowie drei Bronzemedaillen ausgezeichnet. Für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) in München (1983) fragte er bei Kollegen des Verbands Schweizerischer Topfpflanzen- und Schnittblumengärtnereien nach, ob er sie begleiten dürfe. Mit Chrysanthemen gewannen er und ein weiterer Berufskollege mehrere Medaillen, während fast alle anderen Schweizer leer ausgingen. «Seit dieser Gärtnerolympiade sind viele Schweizer Kollegen sauer auf mich», bedauert Thommen. Und sie fingen an, ihn zu meiden. An die Bundesgartenschau in Berlin ging er 1985 deshalb allein. Wieder holte er mehrere Medaillen. In den Folgejahren bis 2011 wurde er an den sogenannten Gärtnerolympiaden noch mit deutlich mehr Medaillen geehrt. Dafür erhielt er von

JardinSuisse die Ehrenmitgliedschaft und der Verband meldete ihn als Gewinner von 513 Gold-, 358 Silber- und 259 Bronzemedaillen an nationalen und internationalen Gartenschauen erfolgreich für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde an. Zusätzlich gewann er an Bundesgartenschauen 32 grosse Goldmedaillen für bestimmte Pflanzen und das Erscheinungsbild der Ausstellungsflächen sowie sieben Staatspreise des deutschen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Gold, drei in Silber und einen in Bronze für Schnittblumen und Topfpflanzen.

Den Medaillensegen führt Thommen auf Eigendisziplin zurück: «Ich gab jeweils mein Bestes, und zwar kompromisslos.» Bei den Mitbewerbern kam dies unterschiedlich an. Manche zollten ihm Respekt und schauten ihm bei der Arbeit über die Schultern. «Einzelne Berufskollegen indessen machten ihr Mitwirken davon abhängig, ob auch ich auf dem Platz war», erzählt er. Traurig stimmen ihn bis heute Gärtner, die ihm mit Neid begegneten und den Kontakt abbrachen.

Vertiefte Pflanzenkenntnisse

Systematisch mit dem Doppelmeter und dem Abstecken von Linien und Feldern ging Thommen an den Blumenschauen nie vor. Bei seinen Kompositionen verliess er sich ganz auf seine Intuition vor Ort. Falls ihm jedoch eine Anordnung nicht gefiel, nahm er die Pflanzen wieder aus dem Boden und gestaltete so lange, bis er mit dem Resultat zufrieden war. Ebenso wichtig war für ihn die Qualität der Pflanzen. Anhängig machte der Gärtner sie vom genauen Beobachten, wie eine Pflanze wächst und wie beispielsweise mit Pinzieren beim richtigen Trieb und zu einem bestimmten Zeitpunkt die Blütenbildung beeinflusst werden kann. «In der Gärtnerei bereitete ich die Blumenschauen nach bestem Wissen vor. Ich liebe meinen Beruf und wollte seit jeher den Wuchs einer Pflanze verstehen und optimieren.» An den Orchideen und Chrysanthemen gefällt ihm die Vielfalt an Formen und Farben. Interessiert ist er aber an allen Pflanzen und deren Eigenarten. «Es ist die Liebe zur Natur, und ich experimentiere gerne mit dem Wuchs», doppelt er nach. Dabei setzt er, wenn überhaupt, nur überlegt und sparsam Dünger ein und bekämpft Schädlinge schon seit Jahren mit Nützlingen. «Als ich vor 50 Jahren mit dem Kultivieren von Pflanzen begann, sagte ich mir, ich will den Boden so zurücklassen, wie ich ihn übernommen habe.» Stolz erzählt er, dass eine im Dezember vom kantonalen Umweltamt vorgenommene Analyse der Pestizidbelastung im Boden zeigte, dass er dieses Ziel erreicht hat, während weit mehr als die Hälfte der untersuchten Gärtnereien die Richtwerte überschritten hat. Seit Jahren schon lässt er vom JardinSuisse-Labor regelmässig Bodenproben untersuchen. Nach 2011 nahm er an keiner deutschen Gartenschau mehr teil. «Ursprünglich wollte man den Besuchern die Vielfalt der Pflanzen vor Augen führen. Immer mehr flossen dann aber die Gelder für die Bundesgartenschau in lange Mauern, Parkplätze und andere Bauten.» Thommen war nicht der einzige Teilnehmer, der den baulichen Eingriffen selbst in historischen Anlagen und dem Roden von alten Baumbeständen kritisch gegenüberstand.

Quer zum Zeitgeist

Die Thommen Gärtnerei hatte bis zu acht Mitarbeiter in der Produktion und im Verkauf und besteht heute aus sechs unterschiedlich beheizten Gewächshäusern mit einer Fläche von insgesamt 3000 Quadratmetern. «Ich wäre froh, es wären nur 2000 Quadratmeter.» Seine 26 Jahre jüngere Frau, der er 2001 im Alter von 65 Jahren das Geschäft übergeben hatte, wollte expandieren. «Sie war ein herzensguter Mensch. Die von ihr umgesetzte Vergrösserung hat aber nicht funktioniert.» Rückblickend sagt Thommen: «Für mich war Qualität statt Quantität immer das oberste Leitprinzip. Auch mit weniger Fläche ist man so konkurrenzfähig.»

Mit Hansruedi Thommen endet voraussichtlich auch die Ära der 100-jährigen Gärtnerei Thommen. «Ich möchte alles verkaufen. Dieser Schritt ist nur eine Frage

der Zeit.» Auch seine Tochter, ausgebildete Gärtnerin mit Fachrichtung Zierpflanzen, will das Unternehmen nicht übernehmen. «Ich kann sie gut verstehen, dass sie in der aktuellen Situation nicht möchte.» Eine Lösung zeichnet sich noch nicht ab. «Auch bin ich noch nicht so weit.» Der 84-Jährige arbeitet nämlich immer noch gleich viel wie seine jüngeren Berufskollegen. Den Computer, mit dem die junge Generation aufgewachsen ist, setzt er hingegen nur dort ein, wo es unbedingt nötig ist: eine spärlich bewirtschaftete Webseite, dafür jedoch Telefon, Fax und Einträge in die gängigen Branchenverzeichnisse.

Text und Fotos: Urs Rüttimann